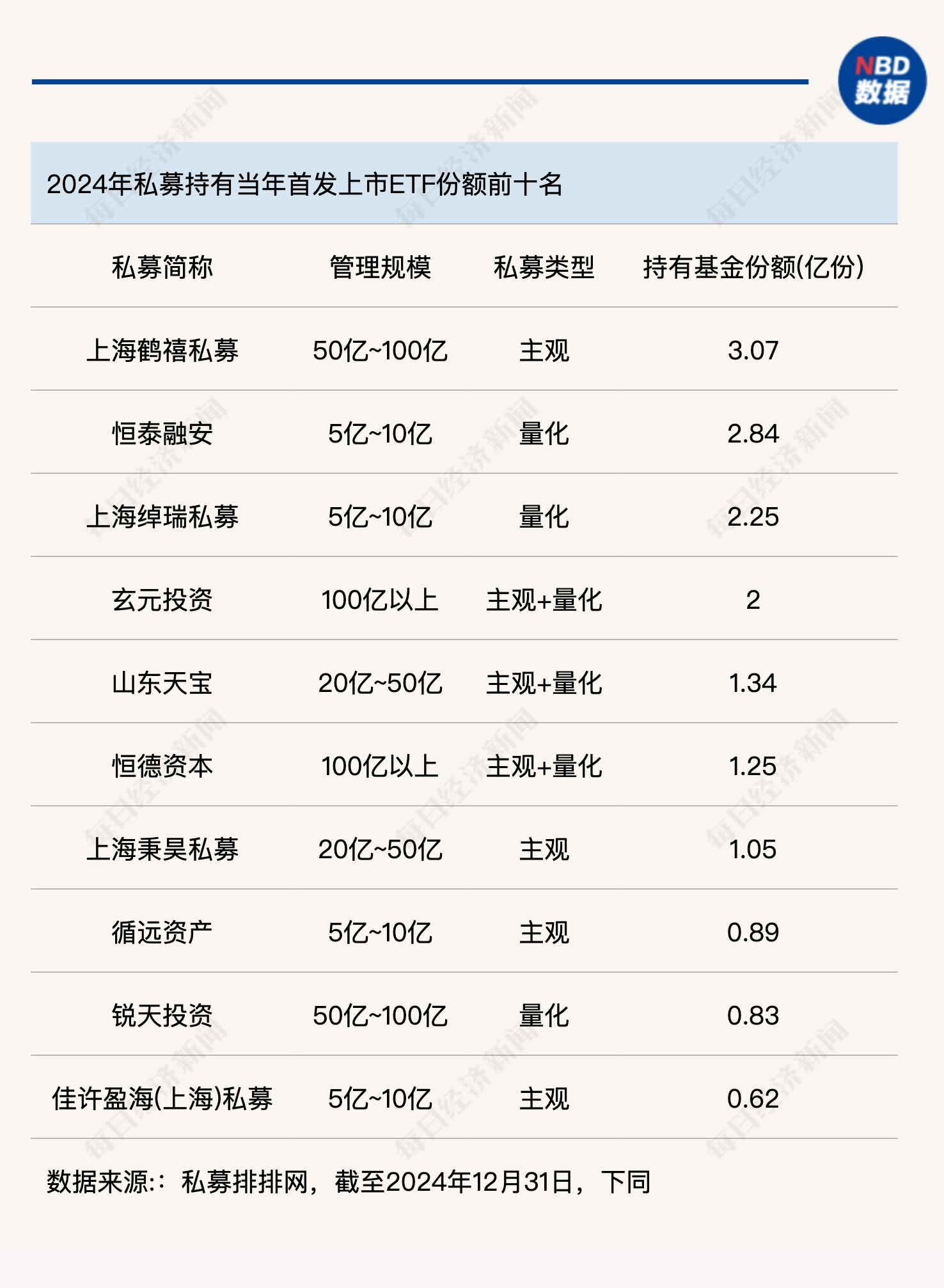

公募基金为满足2亿的ETF发行门槛,常借助”帮忙资金”,这在业内已成潜规则。近年来,随着ETF市场的火热,私募基金也频繁扮演起”帮忙资金”的角色。数据显示,大量私募机构参与了ETF首发认购,其中主观私募占比最高。

然而,这种”帮忙资金”的”快进快出”模式存在争议。私募机构参与ETF首发认购,除了获得短期收益外,更重要的目的是与公募基金建立合作关系,获取更多资源和机会,例如成为做市商或获得渠道支持。

但这种合作模式并非没有风险。对于私募而言,存在亏损的风险;对于ETF投资者而言,帮忙资金的撤离可能导致规模缩水,影响产品稳定性和长期发展。Wind数据显示,大量ETF产品上市首日规模大幅缩水,甚至跌破1亿元。

业内人士对此观点不一。一些私募机构出于风险控制和声誉考虑,拒绝参与帮忙资金。也有观点认为,帮忙资金的存在,可能会损害行业形象和投资者信心,不利于行业健康发展。

相比之下,”发小做大”的模式,更注重产品的长期业绩和投资者服务,有利于吸引更多中长期资金。因此,如何平衡短期利益与长期发展,是公募基金和私募机构都需要思考的问题。 公募基金也采取了一些措施来减轻帮忙资金撤离的影响,例如设置每日赎回上限,并积极引入其他机构资金。最终,构建一个健康、可持续的ETF市场生态,需要行业共同努力。